Aus: wien aktuell, Heft 6, Juni 1978, S. 12, 13

Er ist 20 bis 50 Jahre alt, 160 bis 180 Zentimeter groß und 50 bis 80 Kilogramm schwer; er trägt niemals einen Arm in der Schlinge, hinkt nicht und ist nie schwanger. Er: das ist der Normmensch. Jeder, der anders ist als er, hat's schwer in unserer Umwelt. Denn die ist auf den Normmenschen zugeschnitten. Sie so zu gestalten, daß sie bis zum kleinsten Gebrauchsgegenstand wirklich menschengerecht wird und die alltäglichen Verrichtungen auch jenen keine unüberwindlichen Schwierigkeiten bereiten, die aus der Norm fallen: das haben sich die Mitarbeiter des Wiener "Instituts für soziales Design" vorgenommen, über das der folgende Beitrag berichtet.

Als dem 30jährigen Michael K. nach einem Sportunfall ein Gipsverband verpaßt wurde, der vom Knöchel bis zum Oberschenkel reichte, ahnte er nicht, welchen Problemen er sich in den nächsten zwölf Wochen gegenübersehen würde.

Daß es für eine Zeitlang vorbei war mit dem Autofahren, dem Schilaufen, dem Fußballspielen, war noch sein geringster Kummer; auch mit dem Stiegensteigen konnte er zur Not zurechtkommen. Öffentliche Verkehrsmittel hingegen boten bereits diverse Schwierigkeiten, besonders, wenn er eine Tasche oder dergleichen mit sich trug und nicht beide Hände frei hatte, um sich hochzuziehen. Auch die Möblierung seiner Wohnung, etwa die allzu niedrige Schlafcouch, war, das stellte er nun fest, ungeeignet für einen, der nicht seine volle Bewegungsfreiheit hatte.

Das Unangenehmste aber war: Er konnte zwölf Wochen lang keine öffentliche Toilette mehr benutzen, weil er – des nicht abzubiegenden Beins wegen – nirgends eine Tür hinter sich schließen konnte. Michael K. verließ in dieser Zeit kaum seine Wohnung ...

Der fiktive Normmensch

Was den verunglückten Sportler Michael K. vorübergehend, kurze oder lange zwölf Wochen hindurch, behindert hatte, das wird anderen Menschen zum Problem, mit dem sie sich viele, vielleicht ihr ganzes Leben lang, herumschlagen müssen. Denn, wie Dieter Berdel in einer Studie des "Instituts für soziales Design" schreibt, "unsere gegenständliche und bauliche Umwelt ist nach dem Bild einer fiktiven Durchschnittsperson hin organisiert und gestaltet. Diese Person ist 20 bis 50 Jahre alt, 160 bis 180 cm groß, hat ein Körpergewicht zwischen 50 und 80 Kilogramm, bewegt sich und empfindet durchschnittlich und verhält sich nach vorgegebenen Verhaltensmustern und Leistungskriterien."

Auf diesen Normmenschen hin ist unsere Umgebung zugeschnitten: Er muß groß genug sein, um die hochliegenden Knöpfe einer Aufzugskabine zu bedienen; schlank genug, um in einen Kinosessel, in ein Schreibpult, hinter das Steuer eines Kleinwagens zu passen. Und er muß stets im vollen – oder doch annähernd vollen – Besitz seiner körperlichen Fähigkeiten bleiben: Der Normmensch trägt niemals einen Arm in der Schlinge, er ist niemals schwanger, niemals durch einen schweren Einkaufskorb oder einen Kinderwagen behindert, und schon gar nicht bewegt er sich an Krücken oder im Rollstuhl.

"Schauen Sie sich einmal die Leute an: Gibt es ihn überhaupt, den Normmenschen?" fragt Hans Hovorka, Leiter des Instituts für soziales Design, spöttisch.

Denn, so wieder Dieter Berdel: "Aus diesem Muster fallen notwendigerweise alle jene heraus, die anders sind. In stärkstem Maß ... aber jene Personen, mit denen auf Grund ihrer Verfassung noch nicht, nicht mehr oder nicht mehr ganz zu rechnen ist: Kinder, vorübergehend oder andauernd körperlich, geistig oder seelisch Behinderte, Betagte."

Rechnet man alle diese Gruppen ab vom Schema, auch jene, die einfach auf Grund ihres Körperbaus davon abweichen, so bleiben nicht mehr viele übrig, die dem vorgegebenen Typus des Normmenschen entsprechen. Und dennoch ist unsere Umwelt ganz auf ihn eingerichtet. Warum? Sie wird von ökonomischen Richtlinien geleitet.

Das Institut für soziales Design (ISD), 1975 gegründet, nachdem die Mitarbeiter sich schon drei Jahre vorher in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengefunden hatten, möchte diese Verhältnisse ändern, möchte unsere Umwelt so gestalten, daß auch alle jene, die nicht in das Schema des Normmenschen passen, sich in ihr frei und ungehindert (und das heißt auch: nicht behindert!) bewegen können.

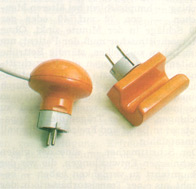

- In vielen Fällen sind es vor allem die kleinen Gegenstände des Alltags, deren Gebrauch behinderten, kranken und gebrechlichen Menschen die größten Schwierigkeiten bereiten können. Das Institut für soziales Design versucht hier, mit der Entwicklung handlicher und leicht bedienbarer Erzeugnisse (Elektrostecker) Abhilfe zu schaffen.

Und das ist gar nicht so illusionistisch, wie es auf den ersten Blick den Anschein haben könnte. Mitunter würde es gar keines so großen finanziellen Aufwands bedürfen, eher der richtigen Überlegungen, um unsere Alltagswelt menschenfreundlicher zu machen.

Fällt es denn bei einem Millionenbau noch ins Gewicht, die Stiegen beidseitig mit Handläufen (womöglich in verschiedener Höhe) auszustatten? Kann es die architektonische Gestaltung eines Bauwerks beeinträchtigen, wenn man zusätzlich zur imposanten Freitreppe noch eine für jedermann begeh- und befahrbare Rampe einfügt? Würde es entscheidende Mehrkosten verursachen, öffentliche Telefonapparate so anzubringen, daß sie auch für Kinder und/oder kleingewachsene Leute und/oder Rollstuhlbenützer zugänglich werden?

Aber, so meinen wenigstens Hans Hovorka und seine Mitarbeiter im Institut für soziales Design, es wären auch viele der kleinen Gebrauchsgegenstände, mit denen wir uns im Alltag umgeben, zweckentsprechender und für jedermann gebrauchsfähig zu gestalten.

Nur ein Beispiel: Einem Menschen mit vollzähligen und gesunden Gliedmaßen fällt es kaum auf, daß sich die gängigen Elektrostecker gar nicht so leicht und oft nur unter Anwendung beider Hände aus der Fassung ziehen lassen. Und die Tendenz zur internationalen Normierung wird vermutlich zu noch kleineren Exemplaren führen: "Der kommende Interstecker wird wahrscheinlich auch von gesunden Personen nicht mehr problemlos zu bedienen sein." (Dieter Berdel)

Kommerzielle Gesichtspunkte

Denn das Industrial Design geht von rein kommerziellen Gesichtspunkten aus. Peter Pruner, ISD: "Die technischen Vorschriften, die für die Herstellung von Elektrosteckern vorliegen, setzen Mindestanforderungen. In den Konstruktionsbüros der Hersteller wiederum bemüht man sich, diese Anforderungen mit einem Mindestmaß an Kosten und Material zu erfüllen." Und niemand fragt nach den Schwierigkeiten, die ältere oder kranke Menschen damit haben, Menschen, denen vielleicht die Jahre, vielleicht das Rheuma die Finger verkrümmte ...

Der Stecker, den das Institut für soziales Design entwickelte, nimmt auf die nicht oder nicht mehr vorhandene Fingerfertigkeit Rücksicht: Er ist wesentlich größer und so handlich, daß man nicht mehr der Fertigkeit, des "Feingriffs" bedarf, um ihn zu bedienen. Und er wäre vielleicht sogar in Großserien kostengünstig herzustellen, würde man von der Produktion her einen Gedanken an alle jene verschwenden, die aus dem Schema des Normmenschen fallen.

Das Institut für soziales Design ist eigentlich ein privater Verein, in dem sich eine Handvoll Menschen zusammengefunden hat, die größtenteils während ihrer Ausbildung und späteren Praxis als Industriedesigner auf die Diskrepanzen stießen, die zwischen der Gestaltung verschiedener Produkte und ihrer Benutzbarkeit bestehen; Menschen, die meinen, daß die Basis der Benutzbarkeit wesentlich verbreitert werden könne und müsse. Sie haben zu diesem Zweck auch mit einer Reihe von Fachleuten aus anderen Gebieten Kontakt aufgenommen, sie arbeiten zusammen mit Soziologen, Pädagogen, Medizinern und Therapeuten, denn, so Hans Hovorka, "mit einer Fachdisziplin allein kann man verschiedene soziale Probleme nicht lösen." Und eine Reihe von Projekten ist zum Teil auch in interdisziplinärer Kooperation in Arbeit oder bereits durchgeführt worden.

Stadtführer für Behinderte

So gab das Institut unter anderem den Anstoß zur Ausarbeitung der ÖNORM B 1600, "Bauliche Maßnahmen für Körperbehinderte und alte Menschen"; es schuf zwei international beachtete Ausstellungen "Soziales – Lösungsvorschläge zu Problemen behinderter und betagter Menschen" und "Volkskrankheit Nr. 1 – Rheuma"; es erstellt gegenwärtig im Auftrag der Stadt Wien einen Stadtführer für Behinderte, in dem 2000 öffentliche Gebäude und Anlagen in ihrer Zugänglichkeit beschrieben werden; und es arbeitet, zusammen mit Architekt Feuerstein und Rehabilitationsfachleuten, an einem Forschungsprojekt "Behindertenkategorien und Wohnungsgestaltung".

- Wer fragt schon nach den Schwierigkeiten, die ein körperlich Behinderter zum Beispiel bei dem sonst so einfachen Vorgang des Telefonierens haben kann? Das Institut für soziales Design hat danach gefragt und dieses Behindertentelefon konstruiert.

Die im vergangenen März gemeinsam mit der Internationalen Gesellschaft zur Erforschung von Grenzgebieten der Medizin durchgeführte Arbeitstagung "Soziales Design '78" war beschickt von Fachleuten aus zehn verschiedenen Ländern, die in mehr als 40 Referaten Probleme gesellschaftlicher Randgruppen aufzeigten.

Referate, die in einem gemeinsamen Tenor ausklangen: Irgendwann im Lauf seines Lebens fällt jeder einmal heraus dem Schema des Normmenschen und muß sich daher mit Randgruppenproblemen vertraut machen.

Probleme, die wir nicht beseitigen können, indem wir den einzelnen Randgruppen jeweils eine Art von Schachterl zuweisen, in der wir sie nach karitativen Gesichtspunkten betreuen und zwangsläufig damit auch ghettoisieren, sondern indem wir unsere gesamte Umwelt so gestalten, daß sie möglichst vielen Menschen eine möglichst hohe Aktivität, Mobilität gewährleistet.

Ein hohes Ziel, gewiß, und der Weg hin wird lang sein. Aber ein Ziel, das anzustreben sich lohnt, will man Begriff "sozial" im innersten Kern seiner Bedeutung – nämlich, "der Gemeinschaft nützlich zu sein" gerecht werden.